El gigante asiático no quiere frenar su expansión y para ello ha ideado un proyecto económico y geopolítico de gran envergadura: la Nueva Ruta de la Seda, que se extenderá por Asia, Oriente Medio, África y Europa.

Tag: Asia Central

Hermetismo, semi-autoritarismo, represión, caciquismo y opacidad. Estas son algunas de las palabras que los expertos suelen utilizar para definir el régimen del fallecido presidente de Uzbekistán, Islam Karimov. El líder del Estado más poderoso de Asia Central, que llevaba gobernando el país uzbeko desde 1990 –cuando aún era conocido como la República Socialista Soviética de […]

Cuando el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, ostentando el liderazgo de una coalición internacional, inició la invasión de Irak en el año 2003, muchas voces ya señalaron que aquella guerra tenía poco que ver con la búsqueda de armas de destrucción masiva o con derrocar un gobierno patrocinador del terrorismo internacional. Más bien, […]

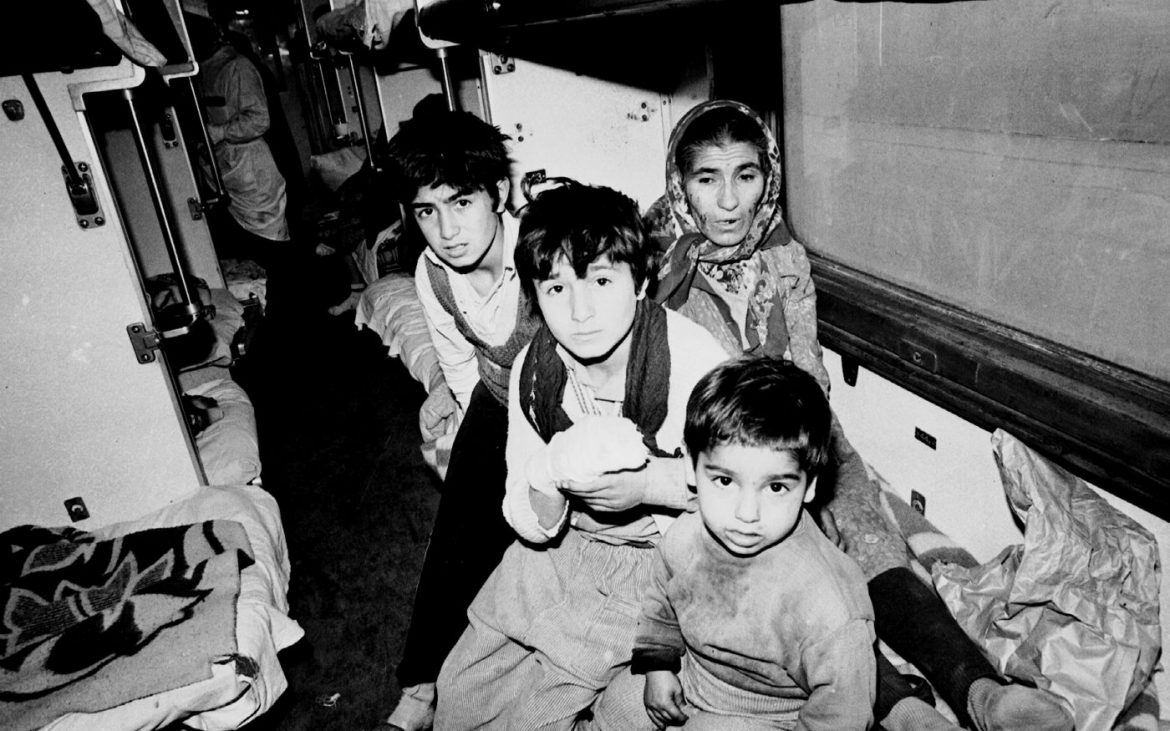

“Pasé hambre, miedo, sufrí una persecución, perdí a mi familia y tuve que comenzar una nueva vida”. Este es el relato personal de Anar Orujov, superviviente de un suceso que dejó a decenas de miles víctimas mortales. Hablamos del genocidio ocurrido en la ciudad de Jodyalí -hoy borrada del mapa-, el capítulo más oscuro del enfrentamiento armado entre Armenia y Azerbaiyán, en el que los civiles azerbaiyanos fueron víctimas del ejército armenio. Te explicamos qué ocurrió en este desconocido episodio.

Los ciudadanos de Xinjiang no están distantes de ser testigos de los hechos de violencia que suceden cotidianamente en esta región autónoma de China. Se ubica en la zona más occidental del país y padece desde hace tiempo un conflicto étnico entre la mayoritaria etnia Han y la minoría étnica Uigur, compuesta mayormente por musulmanes.