Las 4 empresas que controlan el mercado mundial de semillas han capturado a la clase política argentina, estando involucrado el propio presidente, Mauricio Macri. Líderes del sector como Monsanto-Bayer están demostrando su poder imponiendo los intereses del lobby agroquímico a través de la Ley de Semillas. ¡Te lo contamos!

Author: Nacho Eguiguren

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia parecen reconducirse y el nuevo Secretario de Estado estadounidense y ex-CEO de la gran petrolera Exxon Mobil, Rex Tillerson, es un elemento clave en esta situación. ¿Qué hay entre esta empresa, EE.UU. y Rusia?

Austria estuvo apunto de ser el primer país de Europa occidental liderado por un ultraderechista. Sin embargo, unas ajustadas elecciones dieron la victoria a Alexander Van der Bellen, el primer presidente verde del continente, que tiene un objetivo: hacer que el país se abastezca al 100% a base de energías limpias.

El calentamiento global es una hecho innegable. Sin embargo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no opina lo mismo. El magnate se está rodeando de negacionistas del cambio climático y altos cargos relacionados con el entramado de la industria energética estadounidense. ¿Cuál es la política ambiental de Trump? ¿Quiénes son las personas clave de su equipo en esta materia? Te lo contamos todo.

Las corporaciones de la megaminería están sometiendo al Estado en Argentina. En contra de la legislación ambiental, diversas empresas del sector están destruyendo zonas glaciares y periglaciares para la extracción de minerales, algo que, además, está arrasando los ríos de los territorios donde se asientan.

Cada año se degradan 41.285 km2 de tierra (la superficie de Suiza) a causa de la desertificación, un fenómeno que evoluciona en todo el mundo. Sin embargo, en Argentina es especialmente palpable: la actividad agrícola e industrial está llevando al país a una situación límite.

¿Es posible que te paguen por contaminar? Ésta es la absurda situación que se vive en Argentina desde 1975, cuando empresarios y miembros de la dictadura acordaron crear los “rellenos sanitarios”, un negocio millonario de depósito de residuos que ha atentado contra el medio ambiente y la salud de las personas. Hasta que la población ha dicho basta.

Entre 1990 y 2015, Argentina perdió casi 8 millones de hectáreas de bosques, una superficie similar a la de Escocia. La corrupción, el incumplimiento de la financiación de la Ley de Bosques de 2009, y la venta del territorio al mercado de la soja están llevando al país a una deforestación que tiene graves consecuencias ambientales.

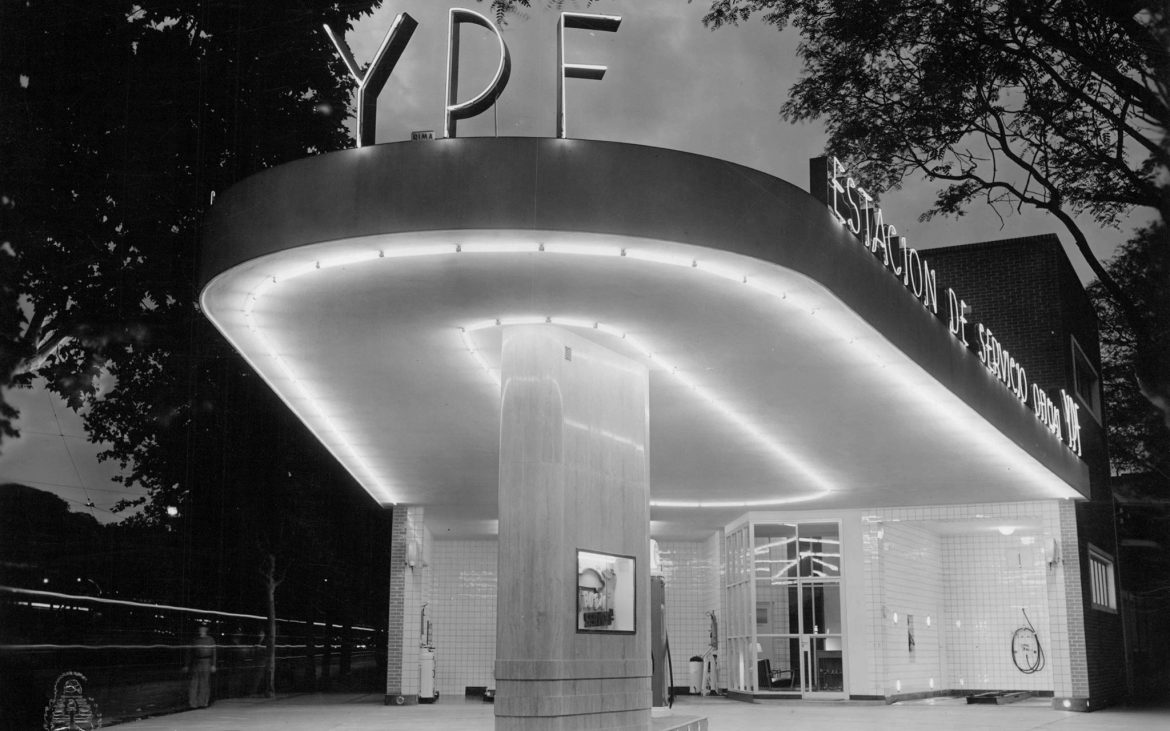

La industria del petróleo ha sabido impulsar el aparato productivo de Argentina durante casi 70 años, desde aquella lejana creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1922, hasta la privatización de esa misma empresa en 1992. Un proceso que fue extremadamente poco transparente y que incluyó sobornos en el Parlamento y falsos diputados votando a […]

Las grandes corporaciones encontraron en América Latina en general, pero en Argentina en particular, una tierra hecha a su medida: Grandes recursos naturales para explotar, un lugar donde poder maximizar sus ganancias económicas y, sobre todo, un puñado de gobiernos dispuestos a hacer la vista gorda ante la depredación ambiental que llevan a cabo las […]