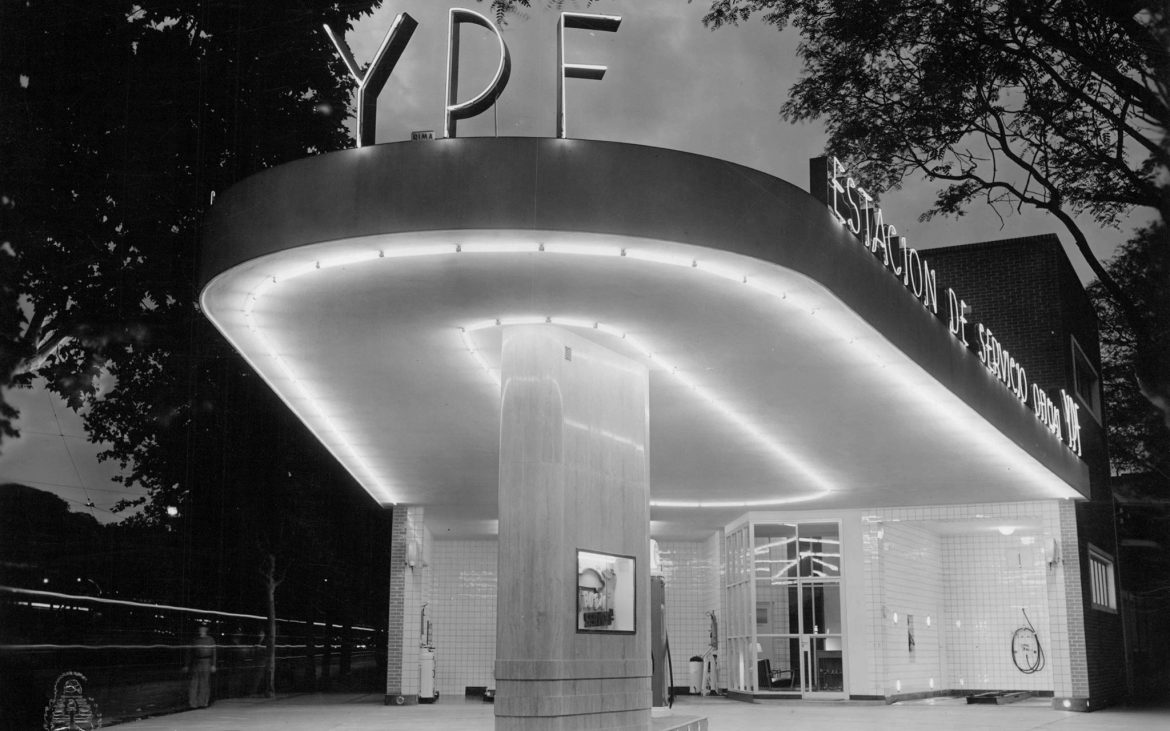

La industria del petróleo ha sabido impulsar el aparato productivo de Argentina durante casi 70 años, desde aquella lejana creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1922, hasta la privatización de esa misma empresa en 1992. Un proceso que fue extremadamente poco transparente y que incluyó sobornos en el Parlamento y falsos diputados votando a […]

Tag: impacto ambiental

La megaminería está destruyendo el territorio mexicano. Mientras las grandes empresas transnacionales absorben el beneficio de las explotaciones, las comunidades son arrasadas. La contaminación por residuos sólidos y el enorme consumo de recursos hídricos hacen peligrar el derecho al agua y el futuro de estas comunidades.

Zacatecas es uno de los estados de la república mexicana con mayor tradición minera desde la época colonial, lo que se conocía como economía de enclave colonial debido a la enorme transferencia de riqueza hacia el exterior y por estar desarticulado respecto de la economía local. Actualmente, este Estado ocupa el primer lugar en la producción […]

Cuál es el principal logro insignia de la economía?… Su recurrente inhabilidad para prevenir y advertir las crisis Jean-Philippe Bouchaud Los seres humanos sentimos una mezcla de repulsión y fascinación por las profecías del fin del mundo. Desde el místico libro de la Biblia y sus Cuatro Jinetes del Apocalipsis, pasando por las -mal interpretadas- […]

El fracking es la última tendencia en la industria petrolera. Se trata de una técnica de extracción o explotación de gas natural en yacimientos no convencionales que ha despertado importantes críticas por parte del movimiento ecologista debido al elevado coste ambiental de su extracción. Hoy os presentamos el debate.